TUMBAS DE LUZ

Un día del lejano

1685 o, para ser más precisos, el 31 de marzo del año de gracia del Señor de

1685 abría los ojos a la luz quien abriría nuestros oídos para siempre a la

belleza, Johann Sebastian Bach. Quien

me conozca, lo sabe: no puedo evitar una emoción profunda al escucharlo, porque

la música de Bach está poseída por la gracia divina y transfigura el aire en el

que vibra. ¿Qué hubiese dicho nuestro fray

Luis si hubiese escuchado la música estremada?

El aire se serena

y se viste de hermosura y lo no

usada,

Salinas, cuando suena

la música estremada,

por vuestra sabio mano gobernada.

A cuyo son divino

el alma que en olvido está

sumida,

torna a recobrar el tino

y memoria perdida

de su origen primera

esclarecida.

Uno

quisiera conocer futuribles: fray Luis escuchando a Bach, el Greco contemplando

a Rotkho, Dante leyendo a Milton o incluso Cervantes a Proust. No quiero viajar

al futuro; más bien el deseo frágil de mi corazón enfermo es que los hombres

que nos dieron luz, los que nos encendieron, alcanzasen nuestro hoy para

pronunciar sobre nuestras vidas una palabra de consuelo. Alguien me dijo en

cierta ocasión que el tiempo es la

paciencia de Dios, y me pareció una frase hermosa porque uno siempre

anda detrás de lo fue sin alcanzar lo que será. Y escucho bellamente:

ἐγὼ

τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ,

ὁ πρῶτος καὶ ὁ

ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.

Sin

duda he citado este verso en otros momentos. Ahora, pensado en silencio la

música de Bach (porque, oh amigos, la música se nos ha dado también para pensar

y hacernos mejores) me parece recordar al viejo compositor, cansado después de

la durísima jornada, llegar a casa y departir con los suyos y, en aquel

bullicio lleno de hijos y de pobreza, empezar a raspar el áspero papel,

cincelarlo con pentagramas sobre los que después su mano crearía un maravilloso

ballet de notas. Aquí, con estos calores prematuros, me he sentado un poco

abatido tras leer de nuevo—no sé ya cuántas veces—el verbo de alguien que ha

sabido celebrar a Bach como pocos, incluso entre los cables de acero, las

hormigoneras y el frío cristal de los modernos edificios que se alzan veloces callando

la luz y cegando elsilencio. Sí, la música de Bach es un principio y un

cumplimiento, el comienzo y la realización de lo que en ella se nos promete. Por

eso su tumba, según la palabra de Rilke

citada al comienzo del extenso poema, habla del

mundo:

sind Gräbenstätten, welche leise

wie Steine reden von der Welt

Sin

duda la traducción está incompleta porque hemos perdido wie Steine, pero tal vez ni siquiera es una cita, sino una

invitación para que nos adentremos en el mundo. Y el poeta, mencionando al

poeta, abre un espacio antes de escribir para que, conteniendo la respiración y

abriendo bien los ojos de nuestro corazón—dame,

Señor, un corazón que vea—nos dispongamos con respeto a dejarnos tocar por

la gracia.

Lo

confieso humildemente: no sé de poesía; la

leo con profunda reverencia consciente de que en ella se me ofrece la dignidad

del ser humano, sus mejores sueños y, en ocasiones, las visiones más terribles,

como aquella de Jean Paul, que en su

sueño vio a Cristo alzar la voz desde lo alto del Universo para gritarnos que

no había Dios. ¡Si Nietzsche hubiese leído a Jean Paul y no a los franceses..!

Basta también aquí

conocerme un poco para entender por qué muchos de los poemas de Antonio Colinas me han deslumbrado;

pero lo importante nunca será mi fascinación, sino la belleza que en cada poema

se nos ofrece. Realmente el leonés es capaz de crear océanos de luz, de una

claridad que crece hacia adentro. Tal vez es lo que tiene el paisaje

castellano: vegas, pobladuras, páramos, oteruelos, montes de silencio y peñas extrañas, todo

aquello que desemboca en la mar de Homero: playas nunca pisadas. He seguido, en

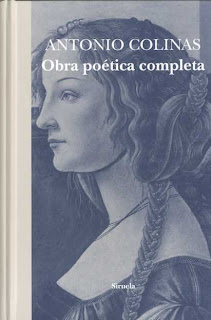

la medida de mis humildes posibilidades, la trayectoria poética de Antonio

Colinas. Quizás fue En lo oscuro

(regalado, como algunos más, con una desbordada generosidad que se equivocaba)

el primer poemario que leí; pero eso ya no importa. Adquirí algunos de sus

poemarios y hace algo más de un año, en marzo de 2011, me hice con la edición

que Siruela ha hecho de su obra poética. Grueso y pesado, lo llevo, sin

embargo, conmigo en muchas ocasiones por el límpido placer de tener una

compañía grata, a veces grave o silenciosa, pero siempre amiga. En este volumen

se encuentra La tumba negra, que

forma parte del volumen Libro de la

mansedumbre. La tumba negra es un largo poema que aprendo a leer estos

meses con piedad, sabiendo que cada día muero un poco más, como se dice en uno

de los versos:

Debió de ser un abismarse en

Dios

desde la mansedumbre de aquel

fuego

de sus notas, en las que arderán

siempre

las muertes todas que el vivir

supone.

Catres, frío sin leña, los

primeros

dineros que se ganan, el comer

para morir un poco cada día, y

esa soledad

vacía (¡mas tan llena!) de la

plegaria mansa.

En

alejandrinos, endecasílabos o heptasílabos, Antonio Colinas nos asoma al mundo

de una manera prodigiosa; esta vez rememorando—incluso diría celebrando—la tumba de J. S. Bach en la

iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Y crea poesía como música. Cierto: lo normal

no es que un poeta hable (en la calle, pidiendo el pan o el paquete de tabaco)

en alejandrinos; no se mantiene en la sobremesa el endecasílabo o el

heptasílabo exacto, frecuentes en Colinas. No obstante, su métrica es natural,

pero de naturaleza humana: hecho también de trabajo. Al primer impulso, quizás

el primer verso, siguen otras llamadas más fatigosas y, después, el esfuerzo de

la labor última para que el pulido no destruya lo que por puro milagro ha

llegado a la existencia. No lo sé; sólo lo intuyo, pero Colinas debió retocar,

pulir y leer muchas veces los versos de La

tumba negra para que nosotros, agraciados lectores (pues aquí en la lectura

acontece la gracia: el don de lo que no mereces), podamos disfrutar tanto con

el poemario.

No

sabría yo, no entiendo, comentar el poema; mas pasaré algunas semanas más con

él: regresando a sus palabras exactas y terribles, el combate de esa dualidad: lo negro de lo blanco. El poema comienza

transportándonos a la lejana Alemania, a Leipzig, lejos del resplandor de los silencios de fuego, pues Colinas ha

acostumbrado a hacer de la naturaleza un lenguaje. Ese resplandor es quizás el amanecer en las tierras leonesas o de una

lejana mañana en la isla del Mediterráneo, allí donde, en la mansedumbre, el

poeta siente el goce de respirar la

alegría en el amor. La plenitud, como nos enseñó celadamente Luis Rosales, te llena pero no te

acompaña. Y ese goce del poeta no se esfuma, pero cede paso, porque se abre la

dualidad de otro mundo que no emerge como cosmos, sino como caos:

mirando las entrañas tan amargas

del hormigón y acero de otros

días

Apenas

unos años después de la caída del Muro emerge frente a Colinas otra realidad

también bifronte: la ciudad ¿es aún del

Este o del Oeste? ¿Dónde encontrar allí la

música de un tiempo? También Leipzig es la ciudad que vio morir a Felix

Mendelssohn un siglo después de Bach: ¿queda algo de aquella armonía primera o

todo ha sido silenciado de manera brutal? Esta pregunta recorre todo el poema y

Colinas busca una y otra vez, en medio del infernal ruido, el eco vivo de la

música, el sonido del órgano en Santo Tomás. Porque en Leipzig

hay

una negra tumba de acero

conteniendo

la armonía del mundo:

la

tumba de Johann Sebastian Bach.

Otro día, con más tiempo y tino,

quisiera hablar de La tumba negra más

despacio. Ahora, por favor, amigos, leed al poeta y volad; pues tanto Bach como

Colinas tienen la virtù de hacernos

livianos y de hacer más llevadero este hermoso mundo.

Shalom.

No hay comentarios:

Publicar un comentario